データ復旧

株式会社ピーシーキッド

メディア入門

メディア入門

メディア入門

メディア入門

SSDとは

SSD ( Solid State Drive ) は、PCやサーバにデータを保存するストレージ ( 記憶媒体 ) です。HDDと同様にPC内部ストレージや外付けストレージとして使われています。HDDとはデータ保存の方法が違っていて、NAND型フラッシュメモリを使用してデータを保存します。NAND型フラッシュメモリは、集積化が容易で大容量化がしやすく、データの読み書きが高速なことが特徴です。HDDのような磁気ディスクや磁気ヘッドのような機械駆動でのデータの読み書きをしないので、静音性が高く、落下などの衝撃にも強いというメリットがあります。また、HDDのようにデータの保管場所を探すシークタイムがないため、瞬時にデータを読み込めます。SSDの最大のメリットは、データの読み書きの速さや、PCを起動するときの速さにあります。サイズにおいても、磁気ディスクなどがないため、サイズの自由度が高く、「mSATA」、「M.2」などのコンパクトなタイプもあります。

SSDの構造について

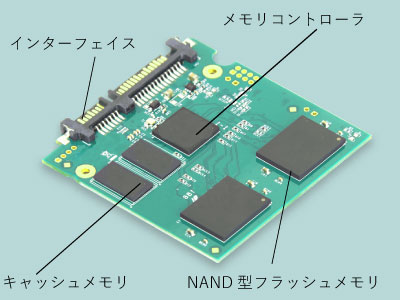

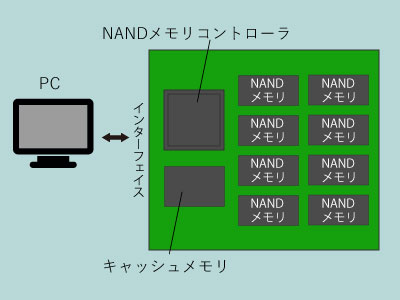

SSD ( Solid State Drive) は、PCにおけるCPUに類似した役割を果たすコントローラ、データを保存する役割のNANDフラッシュメモリ、キャッシュメモリの役割を担うDRAM、その他の外部装置で構成されています。この中で特に重要な役割を担うのは、「NANDフラッシュメモリ」と「コントローラ」です。「NANDフラッシュメモリ」が集積度を高めて大容量のデータを保存し、「コントローラ」は、データを素早く保存し、素早く読み込みます。稼働部分を持つHDDに比べ、見た目は大変シンプルなつくりになっています。PCと接続するインターフェイス部分の多くはSrrial ATA、NVMe、M.2などが使われています。

SSDの構造はメーカーや機種によって違いますが、HDDと比較すると、見た目は大変シンプルな構成になっています。単体もしくは複数のNAND型フラッシュメモリにデータが蓄えられ、コントローラがSSD全体の制御を行います。平滑化 ( ウェアレベリング ) やエラー修正もコントローラの役目です。接続インターフェース ( PCとSSDを接続するためのコネクタ ) には、標準SATA、M.2、U.2などの規格が使われています。

SSDの内部構造とデータ保存のしくみ

SSDの内部構造

SSDの基板にはデータを記録するためのNAND型フラッシュメモリチップが単体もしくは複数個並んで搭載されています。インターフェイスに近い場所には、キャッシュメモリとメモリコントローラがあり、キャッシュメモリで受け取ったデータをメモリコントローラがNAND型フラッシュメモリの各チップに対して書き込み、読み出し、消去などの操作を行います。SSDの構造は、USBメモリに似ています。SSDは主に、NAND型フラッシュメモリ、コントローラ、キャッシュメモリ、インターフェイスなどで構成されています。

- NAND型フラッシュメモリ

-

NAND型フラッシュメモリは、チップ当たりの記憶容量が半導体の中でも最も大きいという特徴と、電源をオフにしても保存したデータが消えない「不揮発性」という特徴を備えています。NANDフラッシュメモリには以下のような長所と短所があります。

-

- NAND型フラッシュメモリの長所

-

- メモリセルを並列に配置することで、高密度な集積が可能

- 記憶容量あたりのコストが割安

- データの読みだしが早い

- 電源を落としても保存したデータが消失しない

- 消費電力が少ないため、バッテリ駆動のノートPCに最適

- 物理的な衝撃に強い

-

- NAND型フラッシュメモリの短所

-

- 消去済みのブロックにしか書き込みできない

- 書き込みは読み出しより若干遅い

- 書き換え回数に上限がある

- データ保持期間に制限がある

- 静電気に弱い

- 放射線や磁気の影響を受けやすい

-

- コントローラ

- SSDのコントローラには多くの役割があります。NANDフラッシュメモリの制御を行い、データの読み出しや書き込み、データの消去などの管理をします。複数のチップがある場合、コントローラが平滑化 ( ウェアレベリング ) を用いて各チップにデータを保存していくことで、SSDが長く使えることも、コントローラの重要な役割の一つです。SSDのコントローラの役割には、主に以下のようなものがあります。

-

- NANDフラッシュメモリの制御

- データの読み出し、書き込み、消去作業を適切なタイミングで実行します。NANDフラッシュメモリ内のデータの保存場所を管理し、必要なときにすぐに取り出せるようにします。

-

- ウェアレベリング

- NANDフラッシュメモリの特定の箇所に集中して書き込みを行うと、書き換え寿命に到達し、SSD自体が寿命を迎えてしまいます。それを避けるためになるべくどのチップにもまんべんなくデータの書き込みがなされるようにSSDコントローラが平滑化を行います。この処理をウェアレベリングと言います。

-

- エラー訂正

- NANDフラッシュメモリはデータの読み書き時にエラーが発生しやすいのですが、SSDコントローラがエラーを検出し、訂正します。誤り訂正符号 ( ECC ) やスペアブロック ( ECCでは対応できない大量のエラーがある場合 ) を利用します。

-

- ガベージコレクション

- SSDコントローラは、不要になったデータを効率的に消去します。消去後に空いた箇所を選んで新たなデータを保存していきます。SSDコントローラが「ガベージコレクション」という処理を行うことでSSDの性能が保たれています。

-

- データ圧縮

- SSDコントローラがデータを圧縮することで、実際にNANDフラッシュメモリに保存するデータの容量を減らすことができます。これにより、SSDの書き込み速度の向上やSSDの寿命を延ばすことにもつながります。

-

- 暗号化

- SSDがセキュリティの面でも優れていると言われる所以はコントローラが行うデータの暗号化にあります。読み出しデータのスクランブルと書き込みデータのスクランブルを行います。このSSDコントローラによるランダム化はデータの信頼性向上 ( データの劣化抑制 ) を目的としており、不正アクセス防止のためではありません。

-

- データ転送管理

- SSDコントローラは、PCのメモリとSSDの間のデータ転送を処理します。転送速度を最適化し、データが適切なタイミングで効率的に読み書きされるようにします。

-

- キャッシュメモリ(DRAM)

- メモリにはその持続性において「揮発性メモリ」と「不揮発性メモリ」があります。「揮発性メモリ」は、電源がきれるとデータが消失します。一方、「不揮発性メモリ」は電源が切れてもデータが消失しません。データを永続的に保存する性質があり、SSDのデータ保存に使われるNAND型フラッシュメモリは、「不揮発性メモリ」にあたります。

キャッシュメモリ(DRAM)は「揮発性メモリ」にあたり、比較的低コストで高速なランダムアクセスメモリとして重用されています。キャッシュメモリ(DRAM)がデータの一時的な保管場所となり、コントローラによってキャッシュメモリ内のデータがNAND型フラッシュメモリに瞬時に振り分けられ、保管されます。CPUからNANDフラッシュメモリに直接データを保存するのではなく、間に高速なキャッシュメモリを挟むことでSSDの高速なデータの読み書きのパフォーマンスが叶えられています。

- インターフェイス

- SSDをPCと接続する規格が「インターフェイス」です。SSDの接続規格は、大きく分けるとSATA ( Serial ATA )と、 PCI-e ( Peripheral Component Interconnect Express )の2種類です。それぞれの特徴は以下のようなものになります。

SATA (Serial ATA) 「SATA」はHDDでも使われていた接続規格です。転送速度の違いにより、SATA1.0(最大転送速度1.5Gbps)、SATA2.0(最大転送速度3.0Gbps)、SATA3.0(最大転送速度6.0Gbps)の3世代に分けられます。2.5インチSSDでSATA規格が採用されています。従来のHDDとほぼ同じサイズなので、多くのノートPCに使われています。また、2.5インチSSDよりも小型のM.2SSDの一部にもSATA規格のものがありますが、転送速度に関して言えば「SATA」規格でないものの方が高速です。U.2は2.5インチやM.2に比べサイズが大きいことや、ホットスワップが可能なことなどから主にサーバなどに使われています。 PCI-e (Peripheral Component Interconnect Express) 「PCI-e」は、高速データ通信を目的に策定されたされたシリアルインターフェースです。PCI-Expressという呼び方もあります。マザーボード上にはパーツを接続するための拡張スロットがありますが、その接続規格のメインストリームが「PCI-e」です。「PCI-e」は、SSDであれば、M.2 SSDや2.5インチSSDに使われています。SSD以外にもグラフィックボード、サウンドカードなどの各種拡張カードなどに使われています。PCI-e 1.1(Gen1)が2005年に策定されて以来、改良が重ねられ、2022年1月に策定が完了したPCI-e 6.0(Gen6)が最新のバージョンです。PCI-e 5.0(Gen5)のおよそ2倍のデータ転送速度が見込める規格です。M.2 NVMe SSDは高速ですが、発熱や消費電力が大きいというデメリットがあります。

SSDのデータ保存のしくみ

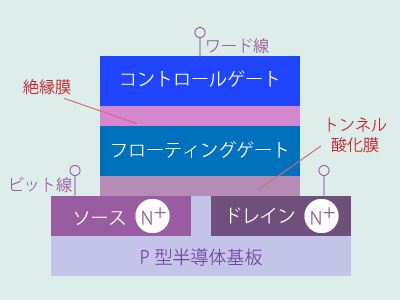

SSDは、NAND型フラッシュメモリを使ってデータの読み書きをします。NAND型フラッシュメモリは、半導体メモリの一種で、電源を切ってもデータが無くならない不揮発性のメモリです。SSD以外にもUSBメモリやSDカードなどに使われています。半導体基板上に並列するフラッシュメモリチップには多数のメモリセルが配されています。 NAND型フラッシュメモリの最小単位が「セル」です。フラッシュメモリセルは、P型半導体基板にN+のソース電極・ドレイン電極が設けられ、その上にトンネル酸化膜、フローティングゲート、絶縁膜、コントロールゲートがミルフィーユ状に積層しています。ワード線、ビット線、ソース線を使ってデータ読み出し、消去、書き込みを行います。NAND型フラッシュメモリは、データを保管する「メモリセル」とセル同士を接続する「ワード線・ビット線・ソース線」で構成されています。

-

- ワード線

- メモリセルを選択するための信号を送る

-

- ビット線

- メモリセルに読み書きのためのデータを送る

-

- ソース線

- ビット線の電圧を放電する

NAND型フラッシュメモリの動作

SSDは半導体基板の上にデータを保管するためのメモリチップが単体~複数個並列で配置されています。フラッシュメモリにはNOR型とNAND型の2種類があり、SSDに使用されているのはNAND型フラッシュメモリです。NANDは、「Not AND」の略で、電子回路における論理演算法の一つです。 データの書き込み時にコントロールゲートに高電圧を印加し、電子をセル内の電荷負荷膜に移動させて保持し、データ削除時に基板に高電圧を印加してセル内の電荷負荷膜の電子を放出します。

SSDに使われているNAND型フラッシュメモリは単体での読みだし速度はそれほど高速ではないのですが、このチップを複数個並列動作させることで高速化を叶えています。これは、デュアルチャンネルアクセスやRAIDのストライピングと同じ考え方です。キャッシュメモリ(DRAM)に一時的に書き込みデータを保持して順次書き込み処理を行っていきことで、データの書き込み速度も速めています。書き込まれたデータは。「フローティングゲート」に保管されます。

NAND型フラッシュメモリの特性

SSDなどに用いられる高性能の不揮発性メモリであるNAND型フラッシュメモリは、メモリセルが水平に配置された2D NANDとメモリセルが垂直に配置された3D NANDがあります。現在のメインストリームは3D NANDの技術を使った高性能なSSDです。3D NANDは、水平方向に配置していたセルを垂直方向に積層することで、限られた面積内で保存できるデータ密度の向上を叶えました。この技術はモバイルデバイスから、エンタープライズ向けサーバやクラウドサービスなどにも使われています。セルの垂直積層に加え、セル構造の改良もなされ、データ保存の速度、効率性、耐久性も飛躍的に向上しています。エラーレートの低減 ( ECC機能 ) も加わったことで保存データの信頼性も高まり、コンシューマー向けストレージの開発が進むと同時にデータセンターのストレージに使用できる性能が得られています。特にNVMe SSDでは、大容量と高速性を兼ね備えたソリューションが提供されています。

では、SSDの性能を測る目安にはどのようなものがあるでしょうか。処理性能を測るにはベンチマークソフトを利用するのが一般的かもしれませんが、リードライト速度や寿命などは、使い方や環境、書き込むデータの容量、使用頻度などで変わってくるので、確実に「これ」とは言えないのが現状です。SSDの性能に関係する特性は主に以下のようなものがあります。

-

- 読み書き速度

- IPOS( Input/Output Operations Per Second )は、1秒間あたりの入出力処理数のことで、サーバやデータベースなど大量のデータを扱う場合のパフォーマンスのある程度の指標になります。IPOS値が高いほど、データを処理する能力が高いということになります。読み書き速度には、シーケンシャルリード/ライトとランダムリード/ライトが影響します。シーケンシャルリード/ライトは、大容量のデータを連続して読み書きする際の速度です。動画編集や高解像度のゲームを扱うときなどに関係があります。ランダムリード/ライトは、ウェアレベリングによってバラバラに保存された小さなサイズのデータを読み書きする際の速度で、OSの起動の速さやブラウザやアプリケーション使用時の速度に関わります。

-

- レイテンシ

- レイテンシとはデータにアクセスする際の待ち時間のことです。SSDのレイテンシには読み込みレイテンシと書き込みレイテンシがあります。レイテンシの値が低いほど、アプリケーションの起動が早い、動画編集の際の複数の動画ファイルの読み込みがスムーズであるなどSSDの性能を語る上では欠かせない項目です。SSDがデータの読み書き要求を受けてから実際に読み書きを行うまでにかかる時間の差異のことで、この値が少なければ少ないほど性能が高いという目安の指標となります。レイテンシを測るには専用の測定ツールやソフトウェアを使います。ランダムリード/ライトテストや4Kランダムリード/ライトテストなどが一般的です。

-

- 耐久性

- 3D NANDの寿命は主に書き換え回数できまります。NANDフラッシュメモリの耐久性は、使用する環境 ( 温度・湿度 )、書き込みデータ量(一度に書き込むデータ量が多いほど保存するセルに負荷がかかる)などにもよりますが、フラッシュメモリの寿命に最も影響を及ぼすのは、データの書き込み・消去回数です。書き込みと事前のデータ消去を頻繁に繰り返すことで、比較的長いと言われているフラッシュメモリの寿命を縮めることになります。

-

- 低消費電力

- モバイル端末用のストレージとして、3D NAND技術を使った低消費電力且つ大容量ストレージを搭載することが可能となっています。高解像度の写真や動画を大量に保存できることもさることながら、NAND型フラッシュメモリーの特性として不揮発性であり、待機時の消費電力が非常に小さいことでバッテリの寿命も改善されています。