データ復旧

株式会社ピーシーキッド

メディア入門

メディア入門

メディア入門

メディア入門

NASについて

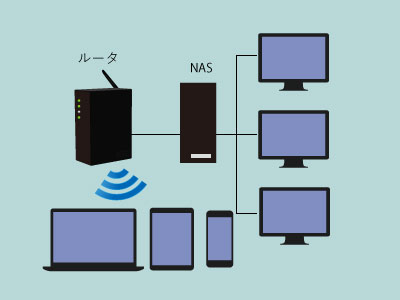

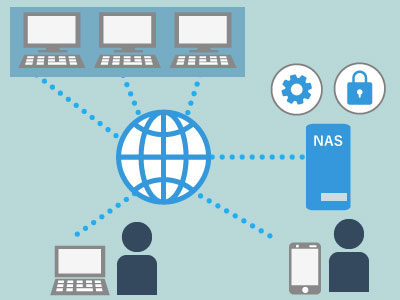

NAS ( Network Attached Storage ) はネットワーク上に設置されたストレージです。ネットワークを経由して複数のデバイスからアクセスできるため、共有データを保管でき、コスト面でも負担が少なく、導入の際のハードルが低い、メリットが多いハードウェアです。購入後、ユーザーマニュアルに沿って設定を行えば、すぐに利用できます。単体で使用できるので、別途専用PCなどを用意する必要もありません。

ファイルサーバーのような高精度で詳細なファイル共有設定はできませんが、ファイルの暗号化やストレージの暗号化にも対応していて、中・小規模企業などでのファイル共有にも使われています。NASは接続の方法が違うだけで「データを保存する」という意味においては大容量のストレージに近いと説明したいところですが、CPUやメモリ、ネットワークアダプタなどを搭載していてストレージというよりは寧ろPCに近い機能を持っています。そのため、単にデータを保存するだけでなく保存したデータを活用するためのさまざまな機能が搭載されています。ただ、ファイルサーバーのような柔軟性、拡張性は期待できないので、購入時に必要な機能を備えている製品を選択することがNAS運用後、後悔しないための秘訣です。

NASは各種OSで使用しているデータの共有形式に複数対応しています。Mac、Windows、Linuxなどで同じようにアクセスすることが可能で、NASを使うことでOSが異なっていてもデータを共有することができるようになります。リモートアクセス機能がついている機種であれば、iPhoneやAndroidとの接続が可能であったり、外出先で撮影した画像をその場で会社や自宅のNASに保存したり、NASに保存されている画像を外出先でスマホやタブレットで表示したり、編集することもできます。会社や自宅に戻らなくても、共有ファイルにアクセスできることで、ビジネス上のメリットが大きいことや、時間や交通費などのコスト削減にもつながります。

ストレージを1台だけ搭載したモデルのNASもありますが、複数台のストレージを積み、RAID対応のモデルは多くの企業で使われています。RAID対応モデルは、どのRAIDの種類でも選択が可能で、目的によってRAIDのレベルを変えることができます。NASは多くのPCと接続し、データを保持することが多いので、RAIDのミラーリングよって冗長性を持たせたり、ストライピングでリードライト速度を速めたりする使い方は、企業が扱う商材や業種、業態によって選ぶことができます。RAIDを組み合わせたNASでは複数のSSDやHDDを組み合わせて1つのストレージとして扱うため、大容量のデータのやり取りが可能となります。社内の業務生産性向上やデータ管理の効率化に欠かせないツールです。

閲覧環境や閲覧コンテンツの変化とNASの需要

NASが普及した要因

スマートフォンやタブレットの普及に伴いNASが需要の高まりを見せています。社内の情報に外出先からもセキュアにアクセスでき、大容量の動画データなどを大量に保管し共有できる記憶装置であるNASに今注目が集まっています。NASは、ネットワークに接続して使用するファイルサーバーアプライアンスです。HDD、ネットワークインターフェイス、OS(管理システム)が一体化されており、webインターフェイスによる一元管理ができます。「Active Directory(アクティブディレクトリ)」を用いた詳細なアクセス権の設定や、複数の異なる種類のサーバーからのデータの共有をNASを用いることで容易にできます。NASの世界的な需要の高まりは、スマートフォンをはじめとするモバイルデバイスの普及と業務使用の拡大により、処理性能が高いストレージが必要とされたためです。外出先や出張先からも共有のストレージにアクセスできることで業務効率は画期的に向上します。また、NASのメリットの一つに同時に複数のデバイスからアクセスが可能である点も挙げられます。チームで作成し管理しているファイルを、チーム全員で共有することも可能です。

NASには、「ホットスワップ機能」が付いている機種もあり、この機種においては、電源を落とさず、WEBサービスを停止することなく、故障したストレージを交換し、部品の交換を行うことができます。

自宅や外出先、出張先などで仕事をする場合、USBメモリや外付けストレージなどのように持ち運ぶことがないため、紛失・盗難の心配がなく、アクセス権限やネットワークのセキュリティを厳重に設定していれば、機密情報を漏洩させる心配も少なくなります。但しネットワークを介してデータのやり取りを行う以上、情報を取り出した履歴の管理などを行い、特定の部署、特定の担当者のみに閲覧権、編集権を与えるアクセス権の付与は、厳重に行う必要があります。

NASの利便性とその活用法

NASの持ち味は、大容量のデータ保存だけではありません。ビジネスシーンにおいてこの多機能なストレージを活用できるか否かで仕事の効率はだいぶ変わってきます。元々のNASはデータ保存が主な機能でしたが、最近では、その機能はだいぶ進化を遂げ、様々な機能が付帯しています。

NASの活用法1「Active Directory(アクティブディレクトリ)」を用いた詳細なアクセス権設定

NASを使用する際、「アクティブディレクトリ(Active Directory)」を用いてそれぞれの部署や職権ごとにサーバにアクセスできる権限の制限を設けることができます。アクティブディレクトリ(以下ADと省略)とは、WindowsのPCの機能やユーザー情報を管理するためにサーバに設けられた機能のことです。ADを使用することで、システム管理者は、PCの様々な情報を一括管理することができます。複数のドメインを階層構造で管理し、この階層構造をドメイン・ツリーと呼びます。また、この階層全体をフォレストと呼びます。一度認証を行えば、ドメイン内の複数のサーバーにシングルサインオンでアクセスできます。ADは、PCやネットワーク機器に関する管理者の負担を軽減するメリットがあります。各種設定もリモートで一括管理できます。また、操作を自動化すれば、作業ミスを防ぐことができます。企業においても、コスト削減が可能になり、業務効率も向上します。

半面、ADを導入することで生じるデメリットもあります。初期導入コストがかかること、専門的な知識が必要になることが最初のボトルネックになります。また、設定においてあまり厳しい制限を設けると、些細な操作でいちいち管理者の許可が必要になり、作業効率が低下します。

- 組織内ネットワークを効率的に管理できる

- 組織内のリソースに対するアクセス権限の最適化

- 組織内部の不正防止・セキュリティ強化

ADの運用で業務上可能になることは、主に上記のようなものになります。では、上記のようなメリットを実現するためのADの機能にはどのようなものがあるでしょうか。ADの活用はNASを最大限活用するための重要なポイントの一つになります。

- ID/パスワード管理

- アクティブディレクトリの代表的な機能は、ユーザー情報の一元管理です。ドメイン内のユーザーのID/パスワードを階層構造で管理できます。ADFS(Active Directory Federation Services)を活用すれば、アクティブディレクトリとクラウドサービスの間にフェデレーション認証で連携しクラウドサービスとオンプレミスのシステムの認証を一括管理できるようになります。

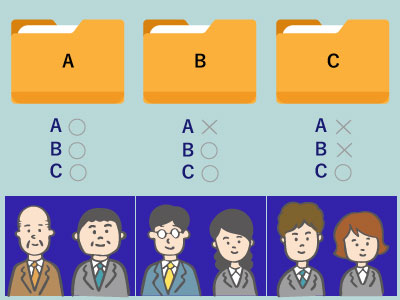

- アクセス権限の設定と管理

- 認証とアクセス権付与もアクティブディレクトリの重要な機能です。ドメイン内のグループごとにどの共有ファイルにどの部署が「閲覧可能」か、「閲覧・編集可能」かなどのアクセス権レベルの設定・管理ができます。

- メディア利用・ソフトウェア利用の管理

- アクティブディレクトリは、グループポリシーと呼ばれる機能を使ってネットワーク上に接続されている機器やソフトウェアの管理も行います。USBメモリなどのメディアは社内不正の原因になったり、マルウェアに感染する危険性もあります。アクティブディレクトリの機能とグループポリシーの機能の組み合わせで、「読み取り・書き込みアクセス権の拒否」「実行アクセス権の拒否」を設定することができます。また、アクティブディレクトリでは、グループポリシー管理コンソールから、ユーザーがソフトウェアをインストールすることを許可もしくは拒否の設定ができます。特定のソフトウェアの実行をブロックすることもできます。

- 接続機器の設定と管理

- アクティブディレクトリには、グループポリシーの機能から接続機器の自動登録を行うことができます。PCを手動で登録する必要がありません。登録されたPCはアクティブディレクトリの管理コンソールから一元管理できます。リモート管理も可能でリモートデスクトップ接続でPCを操作したり、リモートPowerShellでコマンドを実行したりすることができます。

プリンタもアクティブディレクトリに登録し共有できます。サーバーにプリンタドライバをインストールしておけば、ユーザーがプリンタを使う時にアクティブディレクトリからドライバが配布されます。アクティブディレクトリにプリンタを登録すると、印刷ジョブの履歴を確認することも可能です。

- ログの取得

- アクティブディレクトリのデータベースの変更に関するログを取得できます。セキュリティ監査ポリシー設定で、詳細なログ取得が可能です。ログの取得はイベントビューアーから確認できます。また、サードパーティーツールやコマンドラインツールを利用することでログを効率的に取得したり、詳細な分析が可能です。

- ドメインサービス

- ネットワークに接続されたPCの登録や設定、ツリーやフォレストとしてグループを管理し、グループごとのリソースへのアクセス許可や制限を設定します。ドメインコントローラーがアクティブディレクトリのドメインサービスのデータベースを保持し、適切な制御や管理を可能にします。

NASは、メーカーによってはアクセス制限がかけられない機種もあります。 アクセス制限等が可能な機種でもメーカーや機種により設定の方法やアクセス制限の範囲、ユーザー数などに違いがあります。安易に購入してしまうと後悔することになりかねません。購入前に必ず確認しましょう。

NASの活用法2クラウドと連携

NASは、インターネットに直接つないで使うストレージです。PCを介さなくても同一のネットワークを利用しているデバイスであれば、どのデバイスからでも直接NAS内のデータにアクセスできます。オンラインクラウドストレージサービスにおいては、サービス会社のサーバーを使用します。ですので、「社外にデータ持ち出し禁止」の企業では、便利なクラウドサービスを使用できません。このボトルネックをクリアするのが、「自社クラウド」です。NASを決められた人間のみがアクセスできるように構築することで、自社クラウドが使用できます。自社クラウドを使用すれば、動画や大量の画像など容量が大きいファイルの保存や共有もスムーズに行うことができます。機密性の高さもNASの特徴です。オンラインクラウドサービスと違い、全てのデータを社内サーバーで管理できますので、情報漏洩の心配も少なくなります。「アクセス制限機能」を使うことで更にセキュアなデータ共有が可能です。但し、オンラインストレージサービスはサービス事業者が必要な機材やサーバー環境及びサーバーを用意してくれますので、初期導入コストは安くて済みますが、社内でNASを構築する場合、複数のストレージや関連機材を購入する金銭的コストと、導入に際しての設定に関するさまざまな知識とリテラシーを有する人材が必要になります。 自社クラウドとしてNASを使用するメリットは以下の通りです。

- ファイル共有が簡単

- NAS内に共有ファイルを置けば、データのやりとりが効率化し、複数人で同時に同じファイルを共有できるので、ファイルの一元管理が可能になり、作業パフォーマンスがアップします。また、新しい働き方を積極的に取り入れる企業が増加していることで、環境の整備のためにNASを取り入れることで、インターネットでファイル共有ができるようになり、生産性が画期的に向上します。

- ランニングコスト不要

- オンラインクラウドサービス契約にかかる月額利用料のコストがかかりません。導入の際の初期費用と電気代のみでテラバイトクラスのデータ共有・保存が可能になります。

- 作業効率が大幅にアップ

- 外出先からだと、一旦会社に戻らないと確認や編集ができなかったデータが、インターネット環境さえあれば、場所を選ばず必要なデータにアクセスでき、時間の節約と作業効率向上が見こめます。

NASの活用法3大事なファイルを安全にバックアップ

NAS内に複数設置したストレージがRAID構造になっていれば冗長性が確保され、いずれかのストレージが故障してもシステムは維持されます。大事なファイルはRAIDの「ミラーリング」により、安全にバックアップされます。スマホで撮影した大量の画像や動画もNAS内に保存しておけば、スマホ内の容量を空けることができます。最近では24TB以上の大容量のNASが売り出されておりますので、データのバックアップに特化した使い方もあると思います。ビジネス上でおすすめなのが、複合機との連携です。NAS対応の複合機でしたら、スキャンしたデータをそのままNASに共有データとして保存することができますし、受信したFAXを印刷せずにデータとしてNAS内に保存することで、紙資源のコストを省くことが可能です。NAS内に共有ファイルを置くことで、同じネットワークでつながるPCであれば、どの席からでもアクセスできるので、決まった席でなく、好きな場所で作業することができます。このようなオフィスをフリーアドレスオフィスと言います。

以前はコストの面や、保存できる容量の面でNASを構成するストレージはHDDが多かったのですが、SSDのフラッシュメモリの技術が向上し、ボトルネックだった価格も安価になってきたことで、RAID構成のNASのストレージにSSDが使われることが増えてきました。全てのストレージをHDDだけで構成したNASと比較して、SSDだけで構成したNASは、データの読み込みやデータ転送などの処理速度が高速です。とはいえ、いまだ大容量のデータを安価に保存できるHDDに対する需要も多く、大量のデータ保存や冗長性が必要な場合は比較的安価なHDDをデータ保存用に使い、SSDをキャッシュとして搭載するというような使い方もあるようです。