データ復旧

株式会社ピーシーキッド

共有フォルダについて

共有フォルダについて

共有フォルダについて

共有フォルダについて

データ復旧の老舗企業ピーシーキッドなら、きっとあなたのお悩みを解消できます!

ピーシーキッドはアップル社認定企業です。

- TOP

- 共有フォルダについて

共有フォルダについて

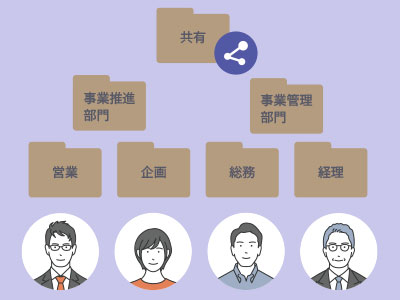

共有フォルダは、同じネットワーク上にある複数のPCやモバイルデバイスなどからアクセスできるように設定されたフォルダです。同じネットワークに繋がっていれば、ファイルやフォルダを共有・更新できます。共有フォルダ内にあるデータやファイルは、ユーザーごとのアクセス権限によって閲覧や編集・削除が可能です。

経理部、営業部、総務部など部署ごとのフォルダや開発・研究データ、顧客データ、店舗ごとの売上データなどの事業推進のためのフォルダを社内の共有フォルダで管理し、バックアップデータをクラウドストレージに保存するなどの使い分けをしているケースが多いようです。

アクセスの面での利便性やストレージ容量の節約、属人化の解消など、メリットの多い共有フォルダですが、ルール設定を厳格に行わないと、企業運営を難しくするようなデータの持ち出しのリスクがあったり、定期的なファイルの整理、棚卸しを行わないと、無秩序にファイルが置かれ、必要なときに必要なファイルが探し出せない事態になるなど管理によってはむしろ共有フォルダの使用がデメリットになる場合もあります。

共有フォルダを使用することのメリットとデメリット

共有フォルダに置いてあるフォルダやファイルは、企業運営の中枢を担うファイルであり、例え社内や支社の人間であっても、どのフォルダも自由に閲覧・編集してよいというものではありません。ビジネスに使うファイルをチームや部署ごとに共有するのは、タイムパフォーマンスや情報の共有のうえでも作業の効率化を図るうえでもメリットしかないではないかと思うかもしれません。確かにファイルの命名規則や定期的なフォルダ・ファイルの整理、厳格なアクセス権限設定が行われている共有フォルダの場合、メリットが殆どだと思います。しかし、不正アクセスやファイルの改ざん、人的ミスによるファイルの削除など、多くの人間で同じファイルを共有することで生じるデメリットもあります。特に人的ミスでのファイルの移動・削除や不正アクセス、ファイルの持ち出しなどには注意が必要です。共有フォルダを効果的に活用するにはメリットとデメリットを正しく理解し、適切なセキュリティ対策と明確な運用ルールを定めることが大切です。

共有フォルダを使用するメリットとデメリットには以下のようなものがあります。

共有フォルダを使用することのメリット

-

- 最新のファイルが常に共有される

- 共有フォルダ内のファイルを使ってチーム内で共有すると、ファイルにアクセスする全てのユーザーが最新のファイルを使って作業できるので、古いバージョンのファイルで作業してしまい、やり直しで無駄な時間を消費してしまうというミスを防ぐことができます。

-

- 属人化の解消

- ファイルが共有フォルダにあることで、担当者が不在の場合でも担当者以外の人間がファイルを使って業務継続にあたることができます。個人のPCだけにファイルがある場合はこのようなことが難しいということです。

-

- ペーパーレス化

- 情報伝達したいファイルを共有フォルダにおけば、印刷して各自に配る必要がないため、環境負荷が低減し、紙や印刷のコストや手間も省けます。

-

- スケーラビリティ

- 飛躍的に業績が向上し、共有フォルダの容量が必要になった場合や、プロジェクトの立ち上げや廃止に応じたチームの増減などにも、柔軟にストレージ容量やユーザー数の調整が可能です。

-

- アクセス権限の管理

- フォルダごとにアクセスできるユーザーーを設定できることや、ユーザーごとに、閲覧のみか、編集や削除ができるかなどの権限を付与できます。このようなアクセス権限の制限によってデータ持ち出しなどのセキュリティリスクを低減できます。

共有フォルダを使用することのデメリット

-

- 誤操作によるデータ削除

- 人的ミスにより、業務に不可欠なファイルが違う場所に移動されてしまったり、削除されてしまうなどのリスクがあります。業務に使用するファイルは 3-2-1 ルールに則り、違う場所に保存しておくことがビジネスの継続性にとって不可欠なデータバックアップの方法です。便利に共有できるからこそ、ファイルのバックアップも二重三重に行うことが重要です。

-

- マルウェア感染のリスク

- 共有フォルダ内にマルウェア感染したファイルが持ち込まれてしまうと、共有フォルダ全体に感染が拡がってしまうリスクがあります。マルウェアの種類にもよりますが、PCの動作が遅くなったり、ブラウザがなかなか開かない、勝手に再起動が始まるなど、普段とは違う兆候が表れたら、感染を疑う必要があるかもしれません。ファイルのバックアップと共にセキュリティソフトの導入が必須です。

-

- 履歴の追跡は難しい

- 共有フォルダ内のデータやファイルに、誰がいつ変更を加えたかなどの履歴を追うことや、一つ前のバージョンに戻すといったことは、他のクラウドストレージのようにはできません。問題が発生したときに原因究明を行うことは難しいため、フォルダを管理する担当者が責任をもってまめにバックアップをとっておくなどの措置が必要になります。

-

- アクセス権限管理を適切に行う必要がある

- 共有フォルダの管理基準が明確に定まっておらず、システム管理者の属人化及び場当たり的な管理がなされていて、適切でないアクセス権が付与されてることで、不正や情報漏洩の原因を招く場合があります。特に、経営者や経理部門、研究・開発部門のフォルダがデフォルトの「Everyone」になっていたら、事業継続にストップがかかってしまいかねないほどの管理ミスです。アクセス権限管理者を定め、共有フォルダーの管理ポリシーも策定し、責任も明確化する必要があります。また、アクセス権は、必要最小限に絞る必要があります。

-

- セキュリティポリシー策定の必要性

-

セキュリティポリシーを策定するためには以下の点に注意が必要です。

- アクセス権限の明確化。フルコントロールの権限は管理者のみとすること。

- ファイルの命名規則や、バックアップの間隔などファイル自体の保護について。

- 認証情報の管理について。

- ユーザーの退職や増員の際には即座にアクセス権の変更が必要。

- 不正アクセスや改ざん、情報漏洩の予防策について。

- ファイルの整理整頓や容量の増減管理について。

共有フォルダの設定

共有フォルダの管理

社内ネットワーク上の記憶領域内に共有フォルダは配置されます。利用者のIDは共有フォルダにアクセスする権限を与えられますが、メンバーによって閲覧・編集できるフォルダは異なります。

ネットワーク管理者が、各自に割り当てたネットワークパスに対する「鍵」にあたるパスワードを用いて設定画面から共有フォルダ内のアクセス権限を管理します。共有フォルダへのアクセス管理の原則は「一人につき1ID」「最小限のアクセス権付与」の2つです。もし、一人の人間が、システム管理者としての責務と会社運営の責務を兼任していても、複数のIDを付与することはおすすめできません。また、ユーザーが業務を行うための必要最低限のみを付与する原則を守ることで不要なファイル持ち出しによる情報漏洩や、データの改ざんを防ぐことができます。また、共有フォルダを使用する全員が守るべき「アクセス要件」は、会社内の情報セキュリティポリシーに基づき事前に策定し、共有することも大切です。

共有フォルダの管理者が行う設定は、以下のようなものになります。

-

- 1.共有するフォルダの選択

- エクスプローラから共有するフォルダを選択し、共有ウィザードを使って設定を行います。

-

- 2.共有する相手を選択

- 共有ウィザードでフォルダを共有する相手を選びます。共有する相手は、「Everyone」「特定のグループ」「特定のユーザー」を設定することができます。「共有」ボタンで「共有」が完了します。

-

- 3.アクセス許可レベルの選択

-

追加されたグループやユーザーごとにアクセス権限を付与します。共有レベルのアクセス権は、ネットワーク経由でのアクセス時に適用される権限ですが、NTFSアクセス権を組み合わせてアクセス制御を行うことで、セキュリティの面において一層高いレベルでの管理が可能になります。アクセス許可は、必要最低限に留めることが重要です。

アクセス許可レベルは、以下のようなものになります。

読み取り ファイルの閲覧のみ可能で、ファイルの編集はできません。 変更 ファイルの閲覧だけでなく、編集、上書き・削除ができます。ファイル編集に関してはフルコントロールと同等の権限がありますが、アクセス権の設定はできません。 フルコントロール 共有フォルダ内のファイルやフォルダの削除が可能です。新しいファイルやフォルダを加えることもできます。共有フォルダ内の全てのファイル・フォルダのバックアップや整理整頓を行うことができます。共有フォルダのユーザー全員のアクセス権の設定を行うこともできます。

共有フォルダへのアクセスについて

共有フォルダ内のファイルへのアクセスは、ネットワークパス ( UNCパス ) やハイパーリンクを用いて効率的に行うことができます。エクスプローラのアドレスバーに直接入力したり、「ファイル名を指定して実行」で開くことで目的のファイルにアクセスできます。ハイパーリンクは、メールやドキュメント ( Word、Excel、PowerPointなど ) に埋め込むことでワンクリックで共有フォルダ内のファイルを開くことができます。ネットワークパスとハイパーリンクを使うことで、効率的に共有フォルダ内のファイルを共有できます。これにより、共有したいファイルを簡単に他の人に提示できます。

共有フォルダ運用に関する注意点

共有フォルダ運用の前に大事なことはセキュリティポリシーに則した運用ルールを制定し、管理者だけでなく、使用する全ての人間が厳守することです。策定したルールは文書化し、周知を徹底することで、混乱やトラブルを避けられます。共有フォルダを運営するにはある程度厳格なルール決めが必要となります。フォルダ名、ファイル名の命名規則を統一する、フォルダ階層ごとに入れるものを決めて、定期的に棚卸を行い、それぞれの担当者ごとに不要なファイルを削除すれば、共有フォルダのパフォーマンスを損なうことがありません。間違って大事なファイルを捨ててしまうことがないように、一旦「廃棄予定フォルダ」に入れ、見直した後に削除するなど、捨て方のルールも予め決めておいたほうがいいかもしれません。尚、Windowsの場合、ネットワークフォルダ上のファイルを消した場合、ゴミ箱に入らずに消えてしまうので注意が必要です。必要なファイルを誤って削除してしまった場合は、管理者に報告し、バックアップから復元できるかどうか相談するなど、共有フォルダ内のデータの保全には注意が必要です。

フォルダの命名規則一つでも、必要なときにすぐに目的のファイルに辿り着けないのはユーザーにとってもストレスですが、「3年前のあの書類」と、ファイル名がわからなくてもファイル名に作成した年月日を入れておけば、すぐに日付で検索して膨大な保存データの中から目的のファイルを探し出すことができます。ストレージ容量にも限りがありますので、1フォルダ内に保存できる容量は〇〇GBまでというように具体的な容量を決め、不要なファイルは削除し、足りなければ、管理者との話し合いが必要です。

- 共有フォルダ運用に関する注意点まとめ

-

- ユーザーには部署や役割に応じて適切かつ、業務上必要な最小限の権限のみ付与します。

- 退職や人事異動があった場合は、速やかにアクセス権限の見直しや削除を行います。

- ファイルやフォルダの命名規則を統一することで、誤操作を減らし、検索性を向上させます。

- 使わなくなったファイルは、アーカイブフォルダに移動し、期間を定めて不要なフォルダを削除し、容量の圧迫を防ぎます。

- 共有フォルダのバックアップは定期的に行い、災害やその他のトラブルがあってもビジネスに支障が及ばないよう、3-2-1ルールでバックアップを行う。

- 共有フォルダへのアクセスログを定期的に監視し、不審な操作や不正なアクセスはなかったかをチェックします。

- フォルダ構造、命名規則など共有フォルダの運用ルールやセキュリティリスクなどについて教育や注意喚起をユーザー全員に対して行います。