データ復旧

株式会社ピーシーキッド

データと賢く付き合うコツ

データと賢く付き合うコツ

データと賢く付き合う

データと賢く付き合うコツ

データと賢く付き合うコツ SSD

SSD(Solid State Drive )

PCに使用される記憶媒体のメインストリームは、長い間HDDでしたが、現在では殆どのPCにSSD( Solid State Drive )が搭載されています。特に近年ではNVMe接続のM.2SSDが主流です。HDD( Hard Disk Drive )は大容量で容量あたりのコストが安いというメリットがありますが、HDDはSSDに比べて起動や読み書き速度が遅く、アプリケーションの動作速度に大きく影響するため、メインストレージとして使われることは稀です。特にPCの起動にかかる時間がHDDの場合に1分程かかっていたPCが内蔵ストレージをSSDに換装した途端数秒で起動するようになるなどNAND型フラッシュメモリを使ったSSDは、HDDのディスクアクセスの時間がないため、SSD搭載のPCは瞬時に起動します。

以前に比べ企業がビッグデータを扱う機会が増えたことや、画像と同程度に動画データを取り扱うユーザーが増えたことで、容量が多く転送速度が速いストレージが求められるようになり、SSDに対する需要が急激に高まりました。現在のSSDの容量は、256GB~1TB程度が一般的ですが、大容量のデータを扱う場合は1TB以上のSSDが推奨されています。

データと賢く付き合うにはSSD

SSDには書き換え回数に制限がある

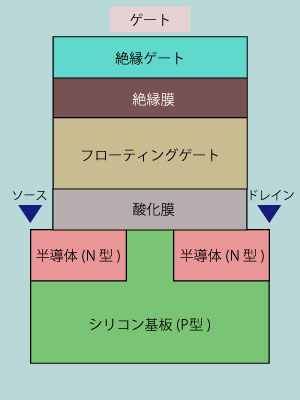

SSDでは、半導体メモリの区切られた領域 ( セル ) にデータを読み書きします。セルは、制御ゲート、酸化膜、フローティングゲートで構成されるトランジスタです。制御ゲートに電圧がかかると、電子が酸化膜を通過し、フローティングゲートに蓄えられます。その電荷の有無がビットのオンオフになります。しかし、NAND型フラッシュメモリの性質として、電子が酸化膜を通過するたびに劣化します。数千回~数万回でフローティングゲート上の電子を保持できなくなり、書き換え回数の上限を迎えます。

SSDの耐久性・長寿命化のための技術のひとつにオーバープロビジョニング ( OP ) というものがあります。OPは、SSDの容量の一部をユーザーからは意図的に隠し、その領域をSSDのコントローラが内部管理のために使用する技術です。SSDがOPを使用するのは、NANDフラッシュメモリの弱点を補い、寿命の延長や耐久性の向上を図り、パフォーマンスを維持することを目的としています。OPを使うことで以下のようなメリットがあります。

- 1. OP領域があることで、SSDコントローラが効率的に*1ガベージコレクションや*2ウェアレベリングを行い、データの整理を行うことで書き込み増幅率 ( WAF ) が少なくなり、寿命が延長します。

- 2. OP領域の確保でランダム書き込み性能 ( IPOS ) の向上や、データ転送速度の向上が見込めます。

- 3. 不良になったブロックの代替としてOP領域を使うことができるため、SSD全体の信頼性を維持することができます。

- *1 : ガベージコレクションは、不要なデータの整理や空き領域の確保などを行う内部処理のことです。SSDのNANDフラッシュメモリは、「ページ」単位で書き込み、「ブロック」単位で消去します。無効なデータが混在するブロックから、有効なデータを移動し、元のブロックを丸ごと消去します。これにより、このブロックは書き込み可能なブロックになります。

- *2 : ウェアレベリングは、特定のブロックに書き込みが集中しないよう、書き込むブロックを分散し、書き込み回数の不均衡を無くす技術で、動的ウェアレベリングと静的ウェアレベリングがあります。

SSDのメリット・デメリットを知る

- SSDのメリット

-

- OSの起動やアプリケーションの読み込みが速い。

- ランダムアクセス性能が高く大容量のファイルのコピーや移動が速い。

- 機械駆動ではないので、動作音がなく、静か。

- 落下などの衝撃に比較的強い。

- 電力の消費が少なくて済むため、バッテリの駆動時間が長い。

- データの読み書きが早い。

- 発熱が少ない。

- 軽量でコンパクト。

- SSDのデメリット

-

- 以前に比べ安価にはなったが、HDDと比較すると容量単価が高い。

- 書き込み回数に制限がある。

- HDDよりもデータ復旧が難しい

- 熱や電気的なストレスに弱い。複数のメモリーチップに分散して保存するため、1つのチップが故障すると、データの読み出しができなくなる。

HDDとSSDの併用を考えてみよう

PCを頻繁に持ち歩く場合はあまりおすすめしませんが、HDDとSSDを併用することで、それぞれの長所を活かし、効率よくPCを使用することができます。HDDとSSDを併用するには以下の3つの方法があります。

- 1. 最初からSSD・HDDの両方を搭載したPCを購入

- 2. 既存のPCにSSDまたはHDDを追加して内蔵。その場合、OSはSSDにインストールするか移行し、HDDをデータ保存用に使う。BIOS設定で起動順序をSSDが優先されるように変更し、HDDが認識されていない場合は、「ディスクの管理」からフォーマットし、ドライブ文字を割り当てる。

- 3. 外付けのストレージを使用する。

- HDDとSSDを併用するメリット

- SSDでOSやアプリケーションを動かすことで、起動やシャットダウン、データの読み書きや移動が高速になり、PC全体の動作が快適になります。データ保存をHDDで行えば、大量のデータを低コストで保存できます。HDDとSSDを併用し、役割を分担することで、HDD・SSDの寿命も伸ばすことができます。重要なデータをHDDにバックアップするようにしておけば、万が一PCが思わぬトラブルで起動しなくなっても中のデータを取り出すことが可能です。

SSDは電源の瞬断に弱い

SSDは、データをNANDフラッシュメモリに書き込む際にDRAMキャッシュなどを一時的に使うことがあります。電源の瞬断が起きると、保存する前にデータが失われてしまう可能性があります。また、データの整合性がとれなくなり、ファイルシステムが破損し、OSが起動しなくなったり、データにアクセスできなくなったりします。最悪の場合、SSDのファームウェアやコントローラが破損しSSD自体が認識されなくなる可能性もあります。この状態を「SSDの文鎮化」などと言います。SSDでは、故障時のデータ復旧も困難です。SSDが電気的に故障したとき、フラッシュメモリも故障している可能性が高いためです。

HDDは、磁気ヘッドが移動してデータを書き込みますが、SSDは、電子的にデータを書き込みます。特定のセルに書き込みが集中しないように「ウェアレベリング」という技術を用いてデータを分散して書き込みます。電源の瞬断が起きるとこの書き込み中のデータの整合性がとれなくなり、場合によっては、データ破損だけにとどまらない被害が生じてしまう場合があります。

電源の瞬断によるリスクを回避するために製品によっては、*1PLP ( Power Loss Protection ) という機能が備えられているものがあります。SSD内部のコンデンサに電力を蓄えておき、電源の瞬断があっても、書き込んだデータがフラッシュメモリに保存されるまでの時間を稼ぐ機能です。PLPの保護レベルは製品によって違います。但し、*2データインテグリティまでは保証しない場合もありますので、ユーザー側でも、UPS(無停電電源装置)で電源不足に備えるなどの対策も必要です。

- *1 : SSDコントローラが常時外部からの電源電圧を監視しており、突然の電源喪失を検知すると、SSD内部のコンデンサに電力供給を切り替え、内部コンデンサを使ってDRAMキャッシュに一時的に保管されているデータや重要なメタデータをNANDフラッシュメモリに書き込みます。その際、ホストからの新たな書き込みコマンドは停止します。

- *2 : SSDに保存されているデータが、そのライフサイクルを通じて正確性、信頼性完全性を維持している状態

SSDの最適化機能

HDDにはデフラグというデータの断片化を解消する機能がありますが、SSDはそもそもデータの保存方法が違います。SSDにもデフラグの必要性はあるのでしょうか。結論としてSSDにはデフラグは不要です。むしろ推奨されません。SSDは、NAND型フラッシュメモリにデータを電気的に保存します。ランダムアクセスに優れているため、データが断片化していてもアクセス速度にあまり影響がありません。SSDには書き込み寿命があるので、デフラグでデータ再配置を行うことは書き込み寿命が短くなるだけです。

現在ではSSD用のデータ最適化ツールなども出ているので、データの断片化が気になる方は、SSDのデータ最適化に特化したツールやソフトを使いましょう。また、デフラグの代わりに「トリム(TRIM)」と呼ばれるコマンドを実行し、SSDを最適化させる方法もあります。

Windowsの設定でトリムの実行を有効にしておけば、その都度不要なデータを自動的に消去してくれます。トリムは、OSが不要となったブロックをSSDコントローラに知らせ、SSD側でそのブロックを消去し、新規にデータのかきこみが出来るように準備する機能です。これにより、SSDの性能が維持され、寿命が延ばされます。(※SSDがトリム機能に対応したモデルでないと、トリムが実行されません。古いSSDにはトリム機能に対応していないものがあります。)

Windowsの「ドライブのデフラグと最適化」ツールは、ストレージがSSDの場合、トリムを実行してくれます。SSDのデータ最適化の状態を確認したい場合、「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「ドライブのデフラグと最適化」を選択します。「ドライブのデフラグと最適化」の設定パネルで確認し、「スケジュールされた最適化」がオンになっていれば、スケジュールされた頻度で必要に応じて最適化が行われます。

SSDのデータを記録する最小単位セル

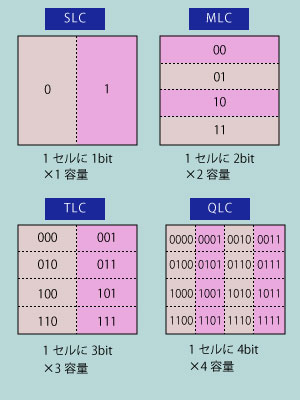

SSDに使用されているNAND型フラッシュメモリの最少記録単位がセルです。従来のNAND型フラッシュメモリは、セルを平面状に配置していましたが、3D NAND ( V-NAND ) の技術により、セルを垂直方向に積層することで、大容量化と高性能化を実現しました。これにより、製造コストが低減され、現在多くのPCのストレージが高速で静音、衝撃に強いSSDを搭載しています。SSDのデータを記録する最小単位セルには、SLC(シングルレベルセル)、MLC(マルチレベルセル)、TLC(トリプルレベルセル)、QLC(クアッドレベルセル)、ペンタレベルセル(PLC)などの種類があり、それぞれに特徴があります。

- SLC (シングルレベルセル)

- SLC (シングルレベルセル)は、1bitのデータを1つのセルに保存できます。1セルに保存できるデータが少ない方が、耐久性や信頼性が高いですが、高コストで、一般ユーザー向けではありません。書き換え回数は、9万回~10万回程度です。

- MLC (マルチレベルセル)

- MLC (マルチレベルセル)は、2bitのデータを1つのセルに保存できます。書き込み速度は遅いですが、容量単価が低く、一般ユーザー向けとしてポピュラーです。書き換え回数は、8千回~1万回程度です。

- TLC (トリプルレベルセル)

- TLC (トリプルレベルセル)は、3bitのデータを1つのセルに保存できます。大容量で安価でもあり、一般ユーザー向けですが、MLC(マルチレベルセル)よりも耐久性がありません。書き換え回数は、3千回~5千回程度です。

- QLC (クアッドレベルセル)

- QLC (クアッドレベルセル)は4bitのデータを1つのセルに保存できます。TLC(トリプルレベルセル)よりさらに大容量、低価格ですが、耐久性が低いことは否めません。書き換え回数は、5百回~千回程度です。

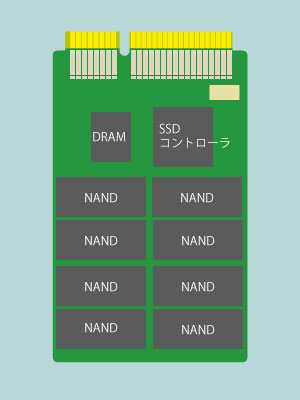

SSDの性能にDRAMが及ぼす影響

多くのSSDには、内部にDRAMキャッシュが搭載されています。このDRAMは、NANDフラッシュメモリへのデータの読み書きを高速化するための「*1マッピングテーブル」を一時的に保持します。これにより、NANDフラッシュメモリへのアクセス性能 特に*2ランダムアクセス性能が向上します。DRAMレスSSDの場合、マッピングテーブルや一時的なデータをPCのメインメモリを借りて保存し、パフォーマンスの低下を抑えます。

ゲームや動画編集など大容量のデータを扱う作業ではDRAMとSSDの両方の性能が重要です。DRAMがプログラムの実行に必要なデータを高速に処理し、SSDが大量のデータを高速に読み書きすることでPC全体のパフォーマンスを向上させます。

- *1: SSDのDRAMキャッシュにあるマッピングテーブルは、どのデータがNANDフラッシュメモリのどこに保存されているかを示すindex ( 索引 ) のようなものです。ホストが認識する論理アドレスと実際にNANDフラッシュメモリ上にデータが保存されている物理アドレスを高速に変換する役割があります。また、マッピングテーブルを使ってウェアレベリングを行い、データ保存の平滑化を行います。ガベージコレクションの効率化も、マッピングテーブルの情報を使って行われます。

- *2: SSDのランダムアクセス性能は、比較的小さいサイズのデータをいかに高速に読み書きできるかを示す指標で、OSやアプリケーションの起動する速さ、PCの読み書き速度などユーザーの体感速度に直接関わってくる指標です。NAND型フラッシュメモリはデータへのアクセスがブロック単位で行われるため、小さいサイズのランダムなデータの読み書きは、シーケンシャルアクセス(順次アクセス)に比べると多少レイテンシが大きくなる傾向があります。

「データと賢く付き合うコツ」その他の記事も見る

- SSDと賢く付き合うコツ

- HDDと賢く付き合うコツ

- PCと賢く付き合うコツ

- SDカード・USBメモリと賢く付き合うコツ